“지구를 떠나면 우리 몸도 마음도 달라진다.”

처음엔 그냥 멋진 문구라고만 생각했어요. 근데요, 진짜로 사람 몸이 달라져요. 지구 중력에서 벗어난다는 건, 단순히 둥둥 떠다니는 문제가 아니더라구요. 국제우주정거장(ISS)에 머무는 우주인들은 매일매일이 전쟁이에요. 건강과의 전쟁.

어떻게 사냐고요? 먹고, 자고, 운동하고, 과학 실험도 하면서요. 그런데 그 일상이 지구랑은 180도 달라요. 말 그대로 생존을 위한 루틴.

무중력 속에서의 삶은 상상보다 더 극적이에요. 이제부터 그 속 이야기, 좀 더 깊이 들여다볼까요?

우주에서의 생활 루틴

하루 일과의 구조

우주 정거장에서의 하루는 철저한 스케줄로 움직여요. 지구 시간과 동기화된 일정 덕분에, 해가 16번 뜨고 지지만 잠은 정해진 시간에 자야 해요.

- 아침 기상 후 건강 점검

- 2시간 이상 운동 필수

- 하루 8~10시간의 과학 실험

- 식사 시간, 개인 정비, 통신 시간 포함

이렇게 구성된 일상은 그냥 ‘살기 위해’ 존재하는 루틴이죠. 특히 심리적 안정감을 위해 루틴을 유지하는 게 핵심이에요.

식사와 물 섭취

진공 포장된 식량들, 물은 재활용해서 먹어요. 대부분 튜브 형태로 짜 먹거나, 건조된 음식을 물에 섞어 섭취하죠. 입맛이 뚝 떨어지지만, 체력을 유지해야 하니까 억지로라도 챙겨 먹어요.

- 음식은 대부분 탈수 상태로 보관

- 향신료는 액체 형태로 제공

- 물은 폐수 정화 시스템으로 재활용

이 환경에서의 식사는 ‘영양’이라는 기능에 집중된 경험이에요. 맛? 글쎄요, 기대는 하지 마세요.

우주에서 건강은 가장 큰 숙제

근육과 뼈의 퇴화

우주에서는 중력이 없으니까, 근육과 뼈가 쓸 일이 없죠. 그러다 보니 멀쩡한 몸도 점점 약해져요. 실제로 6개월 체류 시 근육량은 평균 20% 감소, 뼈 밀도도 떨어지죠.

그래서 운동은 생존 필수 코스예요. 하루 2시간 이상의 유산소 + 저항 훈련. 트레드밀에 몸을 고정하고 뛴다는 게 진짜 신기하죠?

| 항목 | 변화 내용 | 기간 |

|---|---|---|

| 근육량 | 최대 20% 감소 | 6개월 |

| 뼈 밀도 | 연 1~2% 감소 | 장기 체류 시 |

| 심혈관 기능 | 혈액 분포 변화 | 수 주 내 |

이건 단순한 변화가 아니라, 지구 복귀 후 ‘제대로 걷지도 못하는’ 상황을 초래해요. 영화 속 장면이 아니라 진짜 이야기예요.

심리적 스트레스

무중력보다 무서운 건 ‘고립’. 수개월 동안 바깥 풍경은 지구뿐이고, 가족과는 간헐적 영상 통화. 인간관계도 제한적이에요.

- 폐쇄된 공간에서의 장기 체류

- 낮과 밤이 구분되지 않는 환경

- 외부 접촉의 단절

이런 환경은 불안, 우울, 무기력으로 이어질 수 있어요. 그래서 NASA는 심리상담 전담팀을 상시 대기시켜요. 그만큼 ‘마음의 건강’이 중요하다는 이야기겠죠.

수면, 가장 불편한 일과

우주에서의 수면 환경

무중력에서 잠들기? 생각보다 불편해요. 몸이 둥둥 떠다니니까 수면용 침낭에 몸을 고정해요. 잘못하면 자다가 부딪치기도 하고요.

게다가 조명은 90분마다 꺼졌다 켜졌다. 인간의 생체 리듬이 완전히 혼란스러워지는 상황. 그래서 멜라토닌 보충제나 아이 마스크, 수면 음악 같은 도구도 동원돼요.

수면 부족이 미치는 영향

수면 부족은 집중력 저하, 실험 실패로 직결돼요. 실제로 과거 우주비행사 중 일부는 ‘우울증 초기 증세’를 보이기도 했죠.

그러니까 우주에서는 ‘잠’도 과학적으로 해결해야 하는 과제예요. 숙면이 미션 수행의 열쇠라는 말, 우주에서는 더 절실해요.

건강 관리를 위한 과학 기술

모니터링 시스템

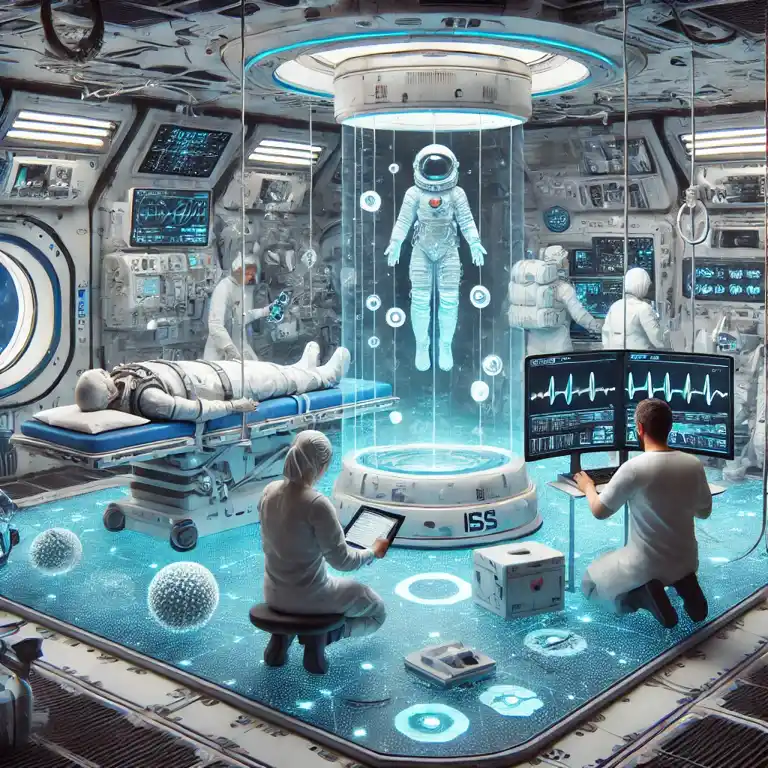

ISS 내부에는 생체 신호를 실시간 체크하는 센서들이 있어요. 혈압, 맥박, 체온은 기본이고, 체내 수분량이나 근육 이완도까지 자동 측정돼요.

이 데이터를 바탕으로 지구의 의사들이 우주비행사의 건강을 매일 확인하죠. 말하자면 ‘원격 주치의’ 시스템인 셈이죠.

신약 실험과 건강 연구

사실 우주 정거장은 거대한 ‘의료 실험실’이기도 해요. 무중력에서 인간 세포가 어떻게 변하는지를 분석해, 암세포의 성장 패턴이나 신경 퇴화 연구에도 활용되죠.

이건 우주인의 건강뿐 아니라 지구인의 미래를 위한 일. 이 정도면 진짜 멋진 일 아닌가요?

돌아온 뒤, 지구에서의 적응기

재적응의 고통

우주에서 돌아온 비행사들은 다시 ‘중력’에 적응해야 해요. 걷는 법, 균형 잡는 법부터 다시 배워야 해요. 심한 경우엔 며칠간 침대에서 일어나지도 못하기도 해요.

그만큼 우주는 몸을 망가뜨릴 수도 있는 환경이에요. 그래서 복귀 후 수개월간 재활 치료를 받아야 해요.

기억에 남는 사례

미국의 스콧 켈리 우주비행사. 340일간 ISS에 머물렀다가 지구로 복귀했는데, 키가 5cm나 커졌어요. 물론 일시적인 현상이지만요.

이런 극단적인 신체 변화는 우주 생물학의 귀중한 데이터가 되죠. 그리고… 사람 몸이란 게 얼마나 적응을 잘 하는지도 보여줘요.

다시 돌아가고 싶은 공간일까?

어쩌면 우주는 인간의 한계를 시험하는 곳일지도 몰라요.

생존, 건강, 심리, 기술… 어느 것 하나 만만한 게 없죠. 하지만요, 그런 환경에서도 우주인들은 웃고, 실험하고, 때로는 노래도 해요. 그 공간에서 살아간다는 건 그냥 ‘견디는’ 게 아니라, 진짜로 살아내는 거예요.

우주 정거장의 생활과 건강.

그건 곧 인간이 우주라는 극한에서 어떻게 버티고, 적응하고, 진화해가는가의 이야기죠.

당신이라면, 그런 공간에 가고 싶을까요?